国信研究院受邀参加北京大学法学院“社会信用法治前沿议题”研讨会

2023年12月2日下午,由北京大学法学院国家社科基金重大课题“社会信用体系的法律保障机制研究”课题组主办的“社会信用法治前沿议题” 研讨会成功举办。来自国家公共信用信息中心及北京大学、中央党校(国家行政学院)、浙江大学、大连海事大学、南开大学、中国社科院大学、上海师范大学、北京外国语大学等单位的二十余名专家学者出席了会议,围绕社会信用建设法治领域的实务和理论议题展开了积极深入的讨论。

会议的开幕式环节由北京大学法学院副院长、长聘副教授戴昕主持。戴昕副院长汇报了课题立项以来开展的各项工作,感谢各位专家学者的贡献与支持,也期待经由本次会议明晰下一阶段的推进方向,使信用法治研究能够更好地支撑实务工作,同时展现更多的理论意义。国家公共信用信息中心主任门立群出席会议并致辞。门立群主任指出,推动社会信用体系建设的高质量发展迫切需要进一步加强法律保障,也希望能够以本课题为桥梁,实现理论和实务的双向奔赴。

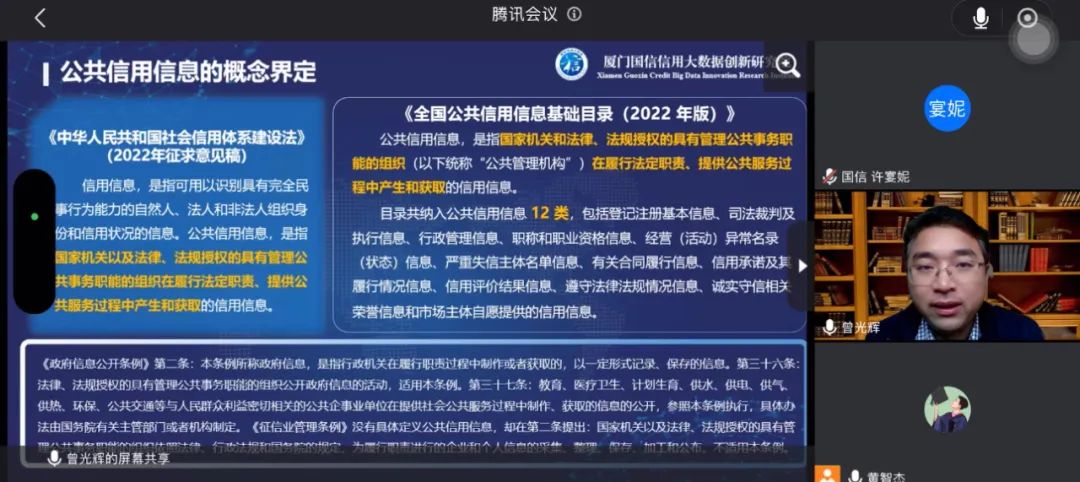

厦门国信信用大数据创新研究院院长曾光辉

会议的第一专题为“公共信用领域热点实务问题”,由北京大学法学院副院长、长聘副教授戴昕主持。在主旨发言环节,国家信用信息中心信息公开处曹佳处长介绍了信用实务工作中面临的若干重要现实和理论问题。厦门国信信用大数据创新研究院曾光辉院长基于理论和实务中对公共信用信息这一基础概念的不同理解,提出“三公一体”的界定方式和五类数据利用的制度逻辑。在评议环节,大连海事大学法学院陈国栋教授认为社会信用体系建设的一个基本目的是防范信息不对称导致的交易风险,因此信用实务工作应以市场主体的信息需求为导向。南开大学法学院王瑞雪副教授提出了判断行政处罚社会影响的思路,指出需要进一步检视部分公开行为的实际效果。

会议的第二专题为“信用立法与信用惩戒的理论思考”,由北京大学法学院院长助理、长聘副教授彭錞主持。在主旨发言环节,中央党校(国家行政学院)政法部民商经济法室主任王伟教授系统地讲解了公共信用制度的正当性基础、目前的法治缺失以及未来需要进行的立法补强。中国社科院大学法学院伏创宇副教授认为“违法能否构成失信”是关涉公共信用工作之正当性的根本问题,并从行为人责任的角度对这一问题进行了深入的探讨。在评议环节,北京外国语大学马克思主义学院讲师刘菁提炼出本次会议的两个关键词“边界”和“整合”,前者指的是市场行为和政府行为、违法行为和失信行为、信息和数据、法律和道德等概念之间的区分,后者则包括顶层立法的授权、相关行为规范的确定与实施等。

会议的第三专题为“信用领域的公共数据和个人数据问题”,由北京大学法学院院长助理、助理教授俞祺主持。在主旨发言环节,浙江大学本科生院教学研究处处长、光华法学院教授郑春燕提出公共数据界定的三要素体系,认为应区分政府信息公开和公共数据开放以及信息公开的目的,同时关注数据利用的安全保障机制。北京大学法学院院长助理、长聘副教授彭錞认为应当区分自然人的和非自然人的政务数据,前者的共享和公开必须有明确的合法性基础且需要进行具体的利弊权衡。上海师范大学哲学与法政学院讲师杨帆分析了必需设施理论在解决个人信用市场数据垄断问题中的局限性,提出应当区分市场的垄断部分和可竞争部分,并在可竞争部分推进特定数据的互联互通。在评议环节,北京大学法学院胡凌副教授关注到公共信用信息和个人征信数据在生产方式和流通机制方面的不同,认为前者更多受到科层制度和条块结构的影响,后者则更加平台化、扁平化。北京大学法学院博士研究生黄智杰认为公共数据的概念内涵可以从逻辑融贯性和后果可欲性的角度进一步讨论,提出可以从整体政府履职的角度来理解部分领域的政务信息共享,以及可以从组织法角度思考与此相关的法律责任问题。

在闭幕式上,戴昕副院长总结了本次会议的讨论成果,并代表北京大学“社会信用体系的法律保障机制研究”课题组再次感谢各位专家学者对课题和会议的大力支持。