新闻动态

【信用时评】莫让“深度学习”成为网络“新糟粕”

发布时间:

2019-12-12

浏览次数:1593次

11月29日,国家互联网信息办公室、文化和旅游部、国家广播电视总局联合发布了《网络音视频信息服务管理规定》,自2020年1月1日起施行。令人关注的是,此次新发布的管理规定中连续三次提到了“深度学习”概念,并明确规定不得利用“深度学习”技术用于虚假信息的制作、发布与传播。

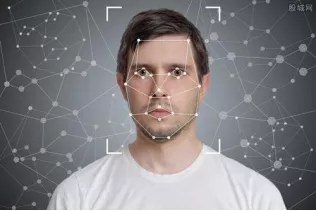

“深度学习”技术用于网络虚假信息的制作其实并不罕见,甚至早有原型。2019年9月,一款名为ZAO的换脸APP让网友享受了一波“主角热”,仅需一张正脸照,即可制作表情包,出演经典的电影片段,而支撑该应用的正是“深度学习”技术。由于涉嫌侵占他人面部信息,已由工信部约谈整改,并被国家网信办会同有关部门制定相关规定监管。

实质上,利用信息技术冒用他人身份、侵害他人权益的案例屡见不鲜,最为典型的即是“PS+敲诈”。通过对中国裁判文书网搜索,共有71项关于PS艳照敲诈勒索案的判决。通过PS软件合成淫秽色情照片对受害人进行敲诈勒索似乎成为了一种常态化的犯罪方式。而相较于PS,“深度学习”技术则具有更为逼真的效果,让普通人更加难以判断。

如何遏制网络虚假信息一直是打击网络失信行为的重点课题,面对着网络技术如“人工智能”的快速突破,如何有效规范新技术在网络世界的合规应用,值得让人思考。此次国家网信办出台《网络音视频信息服务管理规定》即是对“深度学习”技术在网络虚假信息大规模应用前“踩刹车”,对志在开发“深度学习”的互联网厂商敲响了警钟。

我们认为,加强法律法规建设,明确失信行为边界,规范网络技术应用领域,认真履行监管职责,强化对网络新技术的安全评估等仍应为网信系统维系“天朗气清”的网络空间的关键。同时我们也认为,在面对日益艰巨的网络失信管理,加强以“区块链”技术核心的监管技术升级,是提升监管效能的可选之项。